3月4日,馆陶县人民医院,医生在为患者做手术。河北日报记者 王木者摄

政府工作报告提出,促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局,实施医疗卫生强基工程。

出席全国两会的我省代表委员认为,这为协同推进建设更加公平、可及、系统、连续的医疗卫生服务体系,让老百姓在家门口就能享受到优质医疗服务提供了方法和路径。

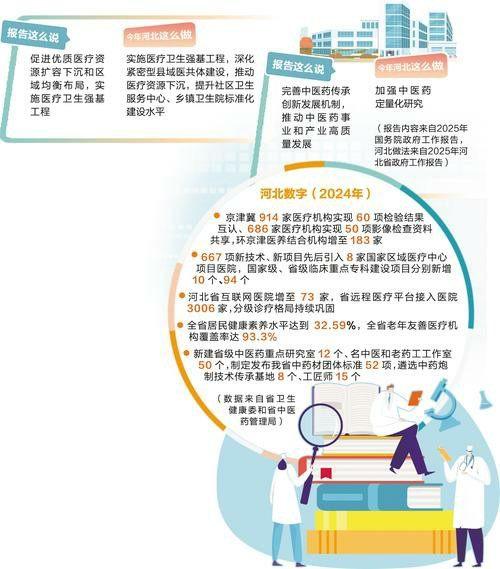

京津冀医联体总数达到115个,京津冀914家医疗机构实现60项检验结果互认、686家医疗机构实现50项影像检查资料共享……2024年,京津冀医疗卫生协同发展走深走实,越来越多患者享受到更加优质、便捷的医疗服务。

在医联体建设中,如何确保优质医疗资源能够真正下沉到基层?

2024年,保定市第二医院分别与北京大学口腔医院、天津医科大学眼科医院成为京津冀医联体共建单位,保定市第二医院与保定市各县级医院建立医联体。

全国人大代表、保定市第二医院副院长马永平认为,促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局,不能局限于医疗机构硬件设施以及医务人员短期到下级医疗机构坐诊、查房等,还需要打破现有影响下沉积极性的相关制约,健全下沉帮扶机制。

为此,马永平代表建议,构建医联体长效运行的激励约束机制,牵头医院要率先进行技术平移,以发展重点临床专科为抓手,带动成员单位诊疗水平、学科建设、科研创新等维度的全面提升,推动牵头医院和成员单位在医疗管理、运营管理、信息管理方面的一体化、同质化。

“医联体成员单位要建立完善相应机制,在重点专科建设、新技术新项目开展、医护人员跟岗培训、科研成果合作转化等方面力争新突破。同时,凭借医院内部绩效考核改革、智慧医院建设等举措,不断推进精细化管理。地方政府也要强化政策、资金、规划支持,并做好柔性引才、后勤保障等工作。”马永平代表说。

“帮助基层医疗机构提升服务能力,应当有所侧重。”全国人大代表、唐山市工人医院心内三科主任张琦建议,要结合基层医疗机构现状和群众需求,提升常见病、多发病诊疗能力。比如,在一些老年群体占比较高的地区,可以围绕老年人多发易发的肿瘤、心血管等疾病,加强相关科室建设。

整理/河北日报记者 赵泽众 制图/褚林

上下贯通,合理配置优质医疗资源。张琦代表建议,着眼全方位扩容、均衡性布局优质医疗资源,应加快建设省级区域医疗中心,建强市县两级龙头医院,积极打造县域医疗次中心,形成“市优、县强、乡活、村稳”的分级诊疗格局。

“要让优质医疗资源持续性下沉,仅靠情怀是不够的。”全国政协委员、省政协港澳台侨和外事委员会主任范社岭建议,要将优质医疗资源下沉纳入绩效考核范畴,建立科学合理的绩效考核制度,把医疗服务质量、患者满意度、公共卫生任务完成情况等纳入考核指标体系,充分调动医务人员的工作积极性和主动性。

优质医疗资源下沉后,基层医疗机构如何接得住,也是代表委员们关注的问题。

对此,范社岭委员建议,以智慧医疗赋能基层医疗服务体系建设,依托5G网络、远程医疗技术,基层医疗机构与市级三甲医院实时互联互通,进而实现电子病历跨院调阅、检验结果互认,打通优质医疗资源下沉“最后一公里”,让偏远地区群众在家门口就能享受到优质医疗服务。

“患者能不能留下来,还要看医生。”全国政协委员、河北中医药大学校长郭毅认为,加强基层医疗机构硬件建设的同时,还要大力抓好人才培养工作。

郭毅委员建议,一方面,要加大对基层医疗机构的投入力度,提高基层医疗人才待遇,包括薪酬水平、职称评定、晋升机会等,增强职业吸引力和成就感;另一方面,要推动基层医务人员能力水平提升,为基层医务人员提供更多培训机会,通过开展周期性进修学习、专题培训、长短期异地交流等方式提升业务水平和临床技能。

此外,郭毅委员建议,构建政府主导、医疗服务机构协同、全社会参与的基层医疗人才培养模式,同时加强信息化建设,通过远程诊疗服务,提高基层医疗机构服务能力。

郭毅委员还建议,在人才培养上,应不断优化人才培养方案,深化人工智能赋能,通过多学科交叉、政策保障和技术赋能,培养拥有家国情怀、过硬专业技能和跨学科视野的专门人才。(河北日报记者 赵泽众)