长城网·冀云客户端记者 万前进 胥文燕 康宁 武新杰 冯少玲 戴璐繁 吴昀

“江苏要在长三角一体化发展和长江经济带发展等发展战略中主动作为、协同联动。要加强与京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设等战略的对接,深度融入高质量共建‘一带一路’,做好援藏援疆等对口帮扶工作。”

3月5日,习近平总书记在参加他所在的十四届全国人大三次会议江苏代表团审议时指出,经济大省在落实国家重大发展战略上应有更大的担当。

总书记的重要讲话,既是言一省,更是谋全局。

作为全国区域协调发展的“尖子生”,京津冀、长三角、粤港澳大湾区,顺着大江大河的入海口,星罗棋布、聚智创新,成为引领中国经济发展的三大动力引擎。

全国两会期间,长城新媒体集团联合三大区域省级主流媒体共同推出系列报道《京津冀对话长三角、粤港澳大湾区》,就区域协调发展主题分别采访各地全国人大代表、政协委员,深入探讨三大区域如何攀“高”向“新”,打造高质量发展动力源。

“京津冀协同发展战略实施为企业创新提供了沃土。”全国政协委员,全国工商联副主席、奇安信科技集团董事长齐向东认为,人工智能是京津冀深入协同发展的新契机。应把握“人工智能+安全”发展趋势,助力京津冀成为人工智能科技产业安全新高地。

齐向东掌舵的企业扎根京津冀地区发展,借助三地卓越的政策优势、创新优势、产业优势、场景优势,已经成长为国内最大的网络安全企业。“改革开放40多年的伟大实践一次次证明,只有合作,我们才能够取得更好的成绩,实现更大的突破。”齐向东委员说,当前,京津冀三地正携手推进氢能、生物医药、工业互联网、高端工业母机、新能源和智能网联汽车、机器人6条产业链图谱落地。

他建议,三地加快形成“龙头企业+产业基金+项目”的产业发展模式,构建科技类龙头企业+中小企业协同发展格局,打好关键核心技术的攻坚战、基础研究的持久战、科技成果转化的主动战、“卡脖子”问题的阻击战,提升科技产业链整体效能,把握“人工智能+安全”发展趋势,强化政策牵引推动“人工智能+安全”技术创新产品在各行业应用,把京津冀打造成人工智能科技产业安全新高地。(北京日报记者 武红利)

“我们与天津大学合作,研发成功像生产胶卷一样生产太阳能电池的技术。”全国人大代表,中国乐凯集团有限公司党委书记、董事长侯景滨介绍,中国乐凯已经在保定开工建设10MW级的卷对卷工艺柔性钙钛矿太阳能电池中试线,达到了“中国第一、世界一流”的水准。

随着京津冀协同发展进入全方位、高质量纵深推进的新阶段,侯景滨代表建议,以市场化机制为牵引,发挥企业科技创新主体作用,推动协同创新组织模式变革,进一步引导数字经济和实体经济深度融合,深入推进生产端的数字化改造、研发端的数字化升级、业务端的平台化建设,让京津冀三地在科技协同创新方面,形成“你中有我,我中有你”的团队合作效应,为高质量发展插上“数字翅膀”。

在科技协同创新领域,京津冀、长三角、粤港澳大湾区分别承载不同的战略使命,也具备不同的优势资源。中国乐凯虽身在京津冀,但正与长三角的国家战略科技力量——苏州实验室开展协同创新。

“在不到一年半的时间里,已经研发出了性能优于国际知名品牌的海水淡化反渗透膜,打破了国外企业的技术垄断。”侯景滨代表建议,三大区域进一步打破边界,取长补短、深度合作,缩短从技术突破到产业化的进程,实现共同的发展与繁荣。(长城网·冀云客户端记者 万前进 武新杰)

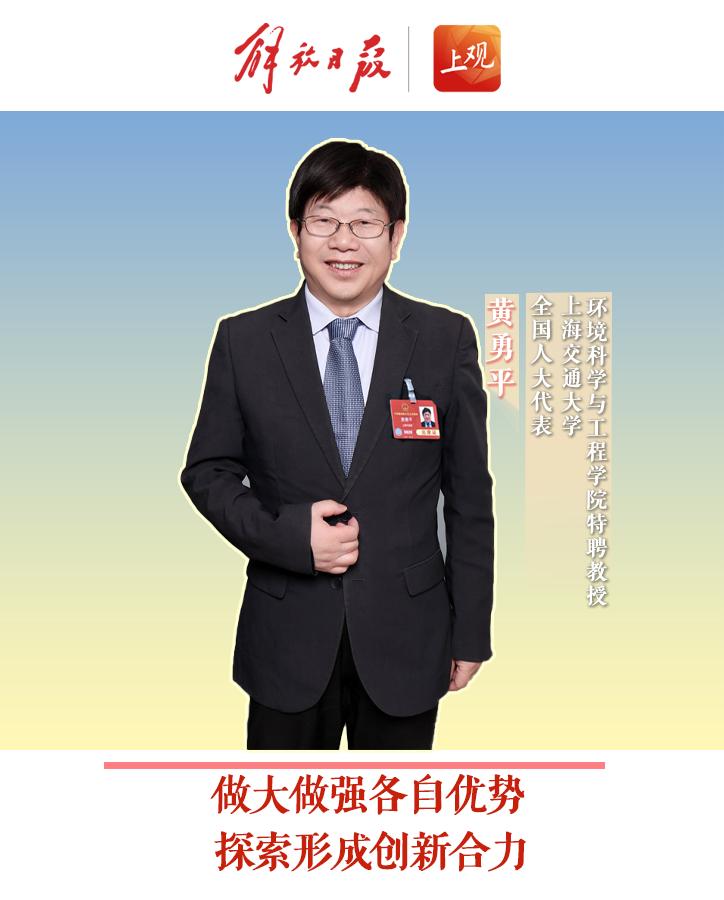

“长三角三省一市各自的资源禀赋是不一样的,各有各的特点和优势。”全国人大代表、上海交通大学环境科学与工程学院特聘教授黄勇平说。

上海众多高校和科研机构集聚,在人才、资金、基础研究等方面比较有优势,江苏拥有先进的制造业,浙江的民营经济非常发达,安徽吸引培育了蔚来、京东方、科大讯飞等一批科技创新型企业,发展越来越好。

为形成统一市场规则制度,长三角区域共同启用“310”号段编号。只要看到是“310”编号,就是长三角一体化相关的地方标准。不过,目前标上“310”的标准还不多,主要因为产业项目同质化较明显,各地仍然存在“抢跑道”现象。

黄勇平代表认为,创新不能“千人一面”,更不能“内卷”,三省一市应该在做大做强各自优势产业的基础上,探索如何更好形成创新合力。

对于长三角地区未来如何更好地开展创新合作,黄勇平代表建议,可以从对政府部门的考核指标入手。“现在各地政府的考核,主要还是看各自的GDP,看企业对当地税收有多少贡献。如果能调整考核指标,把目标放在长三角这个更高维度上进行衡量,就可以更好地促进合作。”(解放日报记者 王闲乐)

蛇年春晚舞台上,一场灵动欢快的“扭秧歌”让宇树人形机器人火出圈;国产大模型DeepSeek则以“小成本办大事”的高性能惊艳全球……加速迭代的新产业、新业态、新应用,无不给人以新的震撼。它们正是浙江科技创新活力涌动的一大缩影。

“强化企业创新主体地位,深化产学研合作,以科技创新引领产业转型升级,是浙江创新动能强劲的一大‘秘诀’。”在罗卫红代表看来,作为经济体系中最为活跃、最具潜力的创新主体,企业是新质生产力的主要载体,也是浙江经济高质量发展的关键力量。

在浙大校友企业总部经济园的展厅里,中国盾构机、水下直升机、智能四足机器人等,一个个来自浙大的科技成果转化项目,十分引人注目。

引进高科技企业(平台)650余家,累计营收超1500亿元……浙大校友企业总部经济园依托浙大系雄厚的校友资源,以“大科学家创新平台+龙头企业转化平台+全要素赋能支撑平台”为核心,逐渐形成浙大热带雨林式的创新创业生态。

罗卫红代表认为,科技产业的发展,绝不是孤岛上的“独角戏”,而是“你方唱罢我登场”、薪火相传的接力跑。无论是长三角,还是京津冀、粤港澳大湾区等地区,彼此在科技产业发展和资源布局上各有所长。如果能进一步整合现有科技资源共享平台,促进科技资源集聚,构建多层次、广领域、网络化的科技资源共享平台体系,必然能产生1+1>2的协同效应。(潮新闻客户端记者 徐雪纯 黄慧仙 阮西内)

作为中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一,粤港澳大湾区科创产业加速发展,软硬联通不断拓展,协同融合纵深发展。

“国际科技创新中心是粤港澳大湾区建设的重大战略定位,应当充分发挥大科学装置作用,把教育和人才统一到国家重大科技项目中来,在科研需求中培养人才,打造人才‘蓄水池’,激活人才‘强引擎’,锻造大湾区科技创新硬实力。”孙志嘉委员认为,大科学装置可以在教育科技人才体制机制一体化改革这场“硬仗”中起到重要作用,其中核心是要加快推动三个方面工作,进一步激发国家重大科技项目、大科学装置等的“人才牵引力”。

“首先是建立人才联合培养机制。”针对大科学装置“上岗即上手”的用人需求,孙志嘉委员建议,要打破高校与科研院所之间的壁垒,以国家重大科技项目为载体,定向培养实战型科研人才。“在散裂中子源等装置运行中,我们联合国内外高水平科研机构开展研究,这种模式可推广至人才培养领域。”

其次,要深化科技成果转化路径。孙志嘉委员以散裂中子源为例:“目前,散裂中子源已深度参与新能源电池、核电关键技术研发,未来需进一步联动制造业,加速科研装置与产业需求对接,将大科学装置的技术优势转化为产业优势。”

孙志嘉委员建议,整合粤港澳大湾区大科学装置资源,构建“科研装置联盟”,通过共享数据、联合攻关提升国际竞争力。粤港澳大湾区应发挥制造业基础雄厚的特点,将国家重大科技基础设施与产业升级紧密结合、同向发力、协同联动、互促提高。(南方+记者 钟哲 龚春辉 刘子葵)